目次 - Lesson10

DXと業務改革

Lesson 10Chapter 1学習の目標

このレッスンでは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の全体像や具体的な導入手順を取り上げます。

DXとは、単なるITシステムの導入ではなく、デジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな価値創造や競争優位を確立する取り組みです。

ここでは、さまざまなDXの事例を入り口に、「なぜDXが必要とされるのか」「DXの本質は何か」といった背景知識から、実際の推進ステップ、課題克服のポイント、効果検証の方法までを体系的に学んでいきましょう。

本レッスンの主な内容

- DXとは

- DX推進における課題

- DXの進め方のステップ

- DX推進に役立つビジネスフレームワーク

- DX導入のチェックポイント

本レッスンのゴール

DXの基本概念と必要性を理解し、自社や自身の業務に当てはめて考えられるようになること

本レッスンの前提条件

- ビジネスパーソンに必要なITスキルを把握していること(レッスン1)

- コンピュータの中身について正しいイメージを持っていること(レッスン2)

- ネットワークとインターネットの基本的な仕組み、関連技術、およびそれらがどのようにつながり合っているかを正しく理解していること(レッスン3)

- 情報資産を守るための情報セキュリティの基本概念と3要素、リスク評価、脅威・対策技術、法規制を正しく理解していること(レッスン4)

- アルゴリズムとプログラミングの基礎、システムとプログラムの関係を正しく理解していること(レッスン5)

- データベースの基礎や設計・運用の考え方、SQLの基本を理解し、ビジネスでのデータ活用をイメージできること(レッスン6)

- クラウドの特徴や利点、リスク、運用方法を理解し、ビジネスにおけるクラウド活用をイメージできること(レッスン7)

- テクノロジーがどのように社会やビジネスを支え、今後の可能性を広げるのかを理解していること(レッスン8)

- システム開発における主要フェーズの流れや役割を理解していること(レッスン9)

Lesson 10Chapter 2DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション) は、企業や組織がデジタル技術を取り入れてビジネスモデルや組織体制そのものを変革し、新たな価値を創出する取り組みのことです。

従来はITを導入するとき、個別の業務の「効率化」や「システム化」に注目するケースが多くありました。

しかし、近年の急速な技術進歩や競合状況の変化に対応するためには、単なるIT導入ではなく、組織全体の構造・戦略・文化を含めて変えていく必要があります。この「データとデジタル技術を活用した業務変革」として、DXが注目を集めています。

Lesson 10Chapter 2.1DXの具体例

私たちの身近にあるサービスや業界の例をもとに、DXがどのようにビジネスや日常生活を変えているのか、具体的に見ていきましょう。

- オンラインショッピング・ECサイト

- サブスクリプション型ビジネス

- FinTech(金融分野のDX)

- 製造業におけるスマートファクトリー

- 公共サービスのデジタル化

- 人事・採用のDX

オンラインショッピング・ECサイト

オンラインショッピングやECサイトとは、インターネットを通じて商品やサービスを購入できる仕組みのことです。代表的な例としては、Amazonや楽天市場があります。

ECサイトの例 - Amazon

これらのサイトでは、書籍や日用品から家電製品に至るまで、幅広いジャンルの商品が24時間いつでも簡単に注文できます。

さらに、AIによるレコメンド機能(おすすめ商品表示)やキャンペーン管理などの仕組みを活用して、利用者の購入体験を向上させているのが特徴です。

サブスクリプション型ビジネス

サブスクリプション型ビジネスとは、定期的な料金を支払うことで継続してサービスを利用できる仕組みのことです。たとえば、NetflixやHuluなどの動画配信サービス、SpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスが有名です。

ユーザーは好きなときに映画や音楽を楽しむことができ、サービス提供側は定期収入が期待できるため、双方にメリットがあります。

最近では、サブスク型のファッションレンタルサービスやソフトウェアの月額プランなど、さまざまな分野で導入が進んでいます。

FinTech(金融分野のDX)

FinTechは「Financial Technology(金融とテクノロジー)」を組み合わせた言葉で、金融サービスとIT技術が融合した新しいビジネスモデルを指します。

具体例としては、スマートフォンのアプリで口座残高を確認できる「オンラインバンキング」や「モバイル決済サービス」(PayPay、LINE Pay、Apple Payなど)が挙げられます。

FinTechの例 - PayPay

また、投資アプリやローン審査の自動化、株式取引のアプリ化など、多様なサービスが生まれています。

これらのサービスを活用することで、よりスピーディーで便利な金融取引が実現し、従来の銀行窓口業務などの負担が大きく削減されています。

製造業におけるスマートファクトリー

スマートファクトリーとは、工場内の生産設備にセンサーやIoT(モノのインターネット)を導入し、リアルタイムで稼働状況や品質を可視化する仕組みを取り入れた工場のことです。

具体的には、トヨタやテスラなどの自動車メーカー、またはファナック(産業用ロボット)やパナソニックといった企業で導入が進んでいます。

スマートファクトリーの例 - テスラの工場

これにより、不具合が生じる前に設備をメンテナンスする予防保全が可能になり、品質向上とコスト削減を同時に実現できます。さらに、生産データを分析して効率を高めるAI技術なども積極的に活用されています。

公共サービスのデジタル化

公共サービスのデジタル化とは、行政手続きや公共インフラの管理にIT技術を活用し、住民にとって便利な仕組みを整備する取り組みです。

日本では、マイナンバーカードを使ったオンライン申請や、住民票・印鑑証明のコンビニ交付などがその一例です。海外では、エストニアが「e-Residency」やオンライン投票の仕組みを整えていることが有名です。

総務省 - マイナンバーカードのメリット

これらの取り組みにより、手続きのために窓口へ足を運ぶ必要が減り、時間や交通費の削減につながります。

人事・採用のDX

人事・採用のDXでは、ビデオ会議システムやチャットボットなどのデジタルツールを活用して、面接や書類審査の効率化を図ります。具体的には、オンライン会議システムのZoomやMicrosoft Teamsを使った面接や説明会が挙げられます。

また、採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)の導入によって、応募者の情報を一元管理し、選考プロセスを見える化できます。さらに、LinkedInを活用したグローバル人材の募集や、AIを使って候補者の適性を分析するサービス(例:Eight Career Designなど)が登場し、人材配置や育成計画にまで活かされるようになっています。

Lesson 10Chapter 2.2DXの必要性

現代の企業環境は、極めて変化が速い特徴を持ちます。

消費者のライフスタイルが大きく変化し、新たな顧客体験や高い利便性を求める声が高まっています。また、グローバル競争の激化により、これまでのやり方や固定観念にとらわれている企業は、瞬く間に市場から取り残されるリスクを抱えています。

このような状況を打破する戦略として、DXは必要不可欠です。以下の観点で確認しましょう。

- デジタル技術の進化

- 人口動態の変化

- 社会的背景

デジタル技術の進化

デジタル技術 は、情報のやり取りやビジネスのプロセスを大きく変革しています。

- クラウドサービスやモバイル端末の普及により、業務場所や勤務形態に柔軟性が生まれました。

- データ解析技術の進展に伴って、蓄積された膨大な情報を瞬時に、分析・可視化できるようになり、それまで想像できなかった方法で意思決定や事業戦略を立案できます。

- AIやIoTなどを活用すれば、リアルタイムでの状況分析や将来予測が容易になります。製造業では、稼働状況を可視化することでメンテナンスを効率化し、小売業では、顧客の購買データを分析して一人ひとりに最適化された製品提案や販促が可能になります。

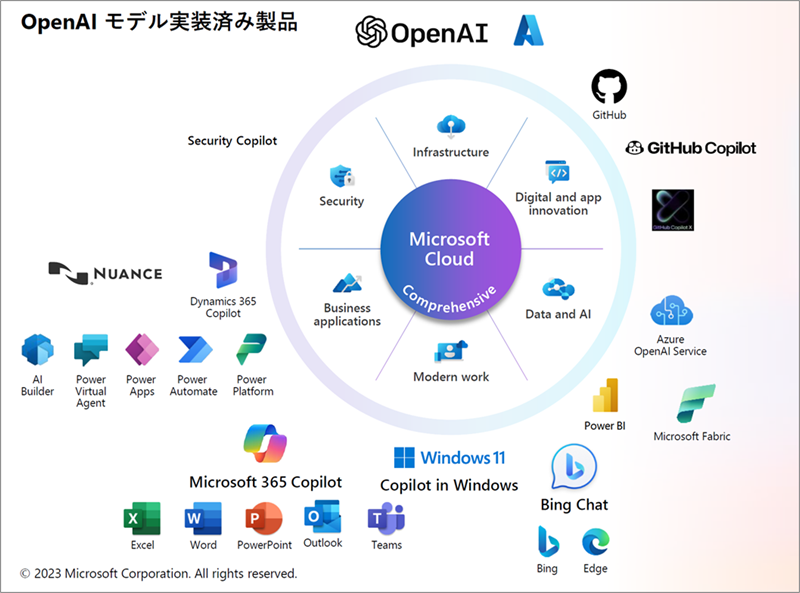

AIの活用例 - Microsoft Copilot

デジタル技術がもたらすインパクトは、単なる速度や処理能力の向上にとどまりません。ビジネスモデルそのものを根本から変える力があります。これらの技術を積極的に取り入れ、業務やサービスを革新していくことが必要です。

人口動態の変化

とくに日本では、急速な少子高齢化と人口減少に直面しています。2024年の高齢化率は約30%であり、今後もさらに上昇が見込まれます。

生産年齢人口の減少により、労働力不足が深刻化している状況下では、限られた人的資源を有効に活用することが求められます。DXを推進し、業務の自動化・効率化を図る必要があります。

社会的背景

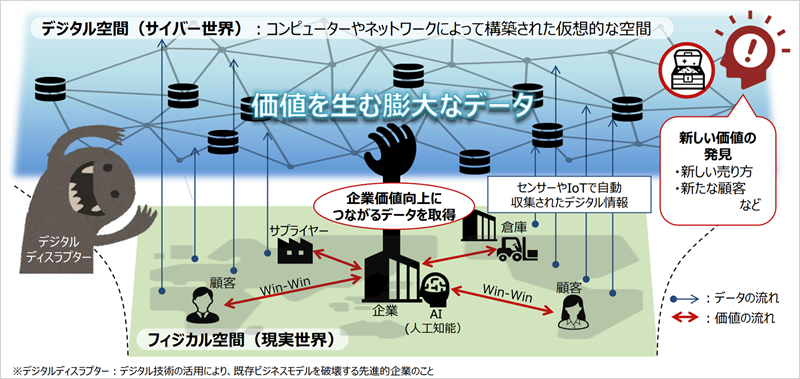

社会的な背景としては、インターネットやクラウドサービスの普及により、デジタル空間(サイバー世界)の重要性が増し、企業の境界線が従来よりも曖昧になりました。

製造業であってもサービス業の機能を持ち、あるいはIT企業でなくとも自社独自のデジタルプラットフォームを運営し、顧客と直接つながるケースが増えています。そのため、DXの取り組みを行なっている企業とそうでない企業の格差は拡大しやすくなっています。

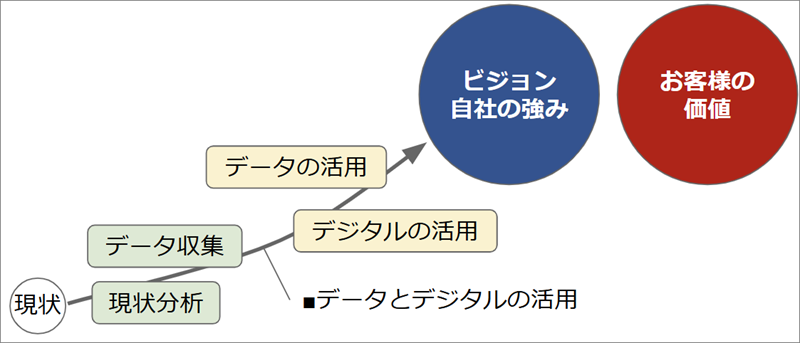

現代社会では、消費者はより自分にとって価値の高いものを選ぶようになってきています。よって、企業は自社の強み(Value)をお客さまの価値に結び付け優位性を確保する必要があります。

競争力強化の面では、変化に迅速に対応できる企業ほど、市場で優位に立ちやすくなります。

たとえば、新しい技術を積極的に試し、失敗を糧にしながら事業を柔軟に再構築できる企業が勝ち残っています。一方で、デジタル活用が遅れた企業は、既存のビジネスモデルにしがみつく形となり、顧客ニーズの変化へついていけずに収益を失うリスクが高まります。

こうした状況を踏まえて、DXは企業の将来を左右する重要なテーマと位置づけられています。

Lesson 10Chapter 2.3DXの本質

DXの本質は、「単なるIT導入ではなく、デジタルデータを活用してビジネスモデルや組織全体の改革を行ない、新たな価値や競争優位を生むこと」にあります。

たとえば、既存の紙ベースの業務をデジタル化してコストを下げるだけでは、DXと呼ぶには不十分です。その先にある顧客体験の向上や、新たな収益源の創出、柔軟な組織文化の形成などを実現することで、はじめて真のDXといえます。

ここではポイントとなる「データ活用」と「組織全体の改革」について説明します。

データ活用

DXでは「データ活用」が中核的な鍵となります。

単にITシステムを導入するのではなく、それによって収集されるデータをいかに統合し、分析し、新たなビジネス価値につなげるかが重要です。データのサイロ化を防ぎ、組織内での情報共有を促進する取り組みこそが、DXを成功に導く大きなポイントです。

既存業務をデジタル化するだけでなく、そこからビジネスモデル全体の変革へと段階的に発展させることで、新たな価値や競争力を獲得できます。

組織全体の改革

DXには、データの分析やシステム導入といった技術面の取り組みだけでなく、組織全体の改革が含まれます。

多くの企業では、まず既存の業務効率化や基幹システムの刷新を入り口にDXを検討します。これらの取り組みも大切ですが、組織全体の視点で取り組みを広げないと「いち部門だけがデジタル化した」状態にとどまり、他部門との連携やデータの活用が不十分になります。

最終的なゴールは「企業の持続的成長と顧客価値の最大化」であり、そのプロセスで組織構造・ルール・業務プロセスまですべてを見直すことがポイントです。

Lesson 10Chapter 3DX推進における課題

DXの導入を進めるにあたっては、社内外からさまざまな障壁が生じます。

たとえば、経営層の理解が不十分で予算をうまく確保できなかったり、ITツールへの抵抗感を持つ従業員との調整が大変だったりします。さらに、既存システムとの統合や、DXを担う人材不足なども大きな課題です。

こうした課題を見過ごすと、DXを推進しようとしても部分的な成果しか得られず、全社的な業務変革へとつながらない恐れがあります。

ここでは、DX推進における代表的な課題と、それらを克服するためのポイントを整理します。

Lesson 10Chapter 3.1DX推進における主な課題

DXの推進には、主に以下のような課題が存在します。

- 経営層や部門長のDXに対する理解不足

- DXに反対する従業員の存在

- 既存システムとの連携・統合の難しさ

- 人材不足と育成の課題

順番に確認しましょう。

経営層や部門長のDXに対する理解不足

経営層や部門長は、DXの方向性と必要性を判断し、全社的な推進力を生み出す重要な存在ですが、DXを正しく理解できているとは限りません。

それは、従来のIT投資はシステムの保守運用や部分的な業務効率化にとどまるため、DXを戦略的な変革活動だと認識しきれないためです。単に「業務を便利にする」ことと「ビジネスモデルそのものを変革する」ことでは、必要な知識や視点が大きく異なります。

経営層や部門長がDXを単なるIT化と捉えたままだと、必要な投資規模や人材育成の重要性を低く見積もってしまいます。その結果、プロジェクトが端的な効率化施策で終わる可能性が高まります。また、従来の業務フローに固執すると、デジタル技術を本質的に活用した新たな価値創造が遅れ、競合他社に先を越されるリスクも高まります。

DXに反対する従業員の存在

DXは全社的な取り組みであるがゆえに、業務プロセスや組織の再編を伴います。以下のような理由から、反対する従業員が存在します。

- 長年続いたやり方を変えることに対し、不安や抵抗を示す従業員が少なくありません。

- 新しいITツールやシステムに慣れる必要があるため、学習コストの増加や生産性低下を懸念する声も出てきます。

- とくに、現場担当者は変化によってこれまでの知識や経験が一部不要になると感じることがあり、モチベーションが下がるケースもあります。

- 既存の業務フローを変えることが組織内の力関係や役割分担を動かす可能性もはらんでいます。

こうした変化への抵抗が強まると、DXプロジェクト全体の歩みが遅れます。トップダウンで周囲に配慮しないまま新しいシステムを導入すると、一時的に業務が混乱し、従業員の不信感を増幅させるリスクがあります。

既存システムとの連携・統合の難しさ

多くの企業では、部門ごとに異なるシステムやツールが使われています。しかも、長年にわたって改修を重ねてきた「レガシーシステム」が稼働しているケースも珍しくありません。

こうした複数のシステムを有機的に連携させるには、データの形式や流れを整理しなおし、共通化を図る必要があります。しかし、システムの互換性やセキュリティ要件、カスタム設定の差異などが障壁となり、統合は容易でありません。

この連携・統合の作業を軽視すると、せっかくDX施策を行なっても社内のデータがバラバラに管理される状態のままで、意思決定の迅速化や業務効率化が実現しづらくなります。

また、レガシーシステムを完全に刷新するには多額のコストと長い期間が必要です。段階的な移行や部分的な統合戦略など、複雑な経営判断・投資判断も必要となります。

人材不足と育成の課題

DXを推進するうえで、人材不足は深刻な問題です。

高度な技術を扱うデータサイエンティストやAIエンジニア、クラウド運用の専門家など、デジタル技術に精通した人材が不足しています。さらに、これらの専門職を社内に雇用するにあたり、報酬や働き方、キャリアパスを整備する必要がありますが、そこまでの投資をためらう企業も多いです。

また、専門人材だけでなく、現場の一般社員にも一定レベルのITスキルが求められます。

システムの機能を活用するための研修を行ない、データ分析の基礎を教え込むなど、組織全体での教育が必要です。しかし、日常業務が忙しく、研修に十分な時間を割けない現実もあります。

その結果、新しい技術を導入しても使いこなせないまま放置され、投資対効果が得られないケースも出てきます。

Lesson 10Chapter 3.2課題克服のためのポイント

DXを成功させるためには、前述の課題を認識したうえで対策を講じる必要があります。ここでは5つのポイントを整理します。

- 経営層から全従業員までの意識改革

- DXに反対する従業員への働きかけと巻き込み

- システム連携・統合の計画的実施

- 人材育成とIT部門の強化

- DXは小さく始める

経営層から全従業員までの意識改革

DX推進には、まず「経営層のコミットメント」が欠かせません。経営層がビジョンを示し、全社で取り組む必然性を明確化することで、予算と人材をしっかり確保できます。

また、社内研修やセミナーを通じてDXの概念や成功事例を共有することにより、従業員の理解を深めます。短期的な効率化だけでなく、新規事業の創出やビジネスモデル再構築に向けた具体的なゴールを提示すると、組織のモチベーションを高めやすくなります。

加えて、経営層や部門長が定期的にDXの状況を社内へ報告する仕組みを作ることも有効です。これにより、DXに関連する情報が組織内でオープンになり、進捗や成果を正しく共有できます。成果を具体的に示しながら、成功体験を社内に広めることで、抵抗感を持つ従業員の理解も徐々に深まります。

DXに反対する従業員への働きかけと巻き込み

DXに反対する従業員には、まずDXの必要性やビジネス上のメリットを丁寧に説明し、相手の立場を尊重しながら不安を解消していく姿勢が求められます。さらに、「新しいツールを習得することで業務効率が上がり、作業負担が軽減される」など、具体的な変化をわかりやすい形で示すのが有効です。

ITスキルに自信がない従業員には、段階的なトレーニングやフォローアップを提供し、つまずきをカバーするサポート体制を整えます。

たとえば、専用の問い合わせ窓口を設置し、使用方法を気軽に相談できる環境を作ると学習コストを下げられます。また、あえて反対している従業員をプロジェクトチームに取り込み、現場のリアルな課題をヒアリングしながら改善策を一緒に考えるやり方も有効です。プロセスに当事者意識が芽生えると、抵抗感が緩和されることも多いです。

システム連携・統合の計画的実施

既存システムの連携を円滑に進めるためには、全社的なシステムの標準化や共通化を計画的に行なう必要があります。

まずは、どの部門がどんなシステムを使っているのかをリストアップし、重複・冗長化している機能を洗い出します。そのうえで、共通化できる領域から着手することで、無理なくシステム統合を進められます。

業務プロセスの大幅な変更が避けられない場合は、「BPR」の考え方を用いると効果的です。

BPR(Business Process Reengineering) とは、「業務プロセス再構築」を意味し、組織の既存の業務プロセスを抜本的に見直し、効率性や生産性を劇的に向上させることを目指す手法です。

単に既存業務に合わせてシステムをカスタマイズするのではなく、ゼロベースで現行の業務のやり方を再設計します。さらに、API活用やデータ連携基盤の整備を進めると、システム間でのデータ交換が自動化され、全社のデータ活用レベルが向上します。

レガシーシステムへの依存が根強い場合は、段階的に機能を移行しながら、リスクを最小化する進め方が望ましいです。

人材育成とIT部門の強化

DXを継続して進めるためには、企業内のあらゆる層でITリテラシーを高める必要があります。

- 一般社員:日常業務で使うクラウドサービスやコラボレーションツールの基本操作を習得させるだけでも生産性は向上します。

- 高度専門人材:データ解析やAI技術を扱う高度専門人材は、外部採用やコンサルティングの活用を検討しながら、自社のノウハウを蓄積していく段取りを組むと良いです。

- IT部門:単なる「システム保守担当」ではなく、「DXプロジェクトの中核を担う組織」と位置づけます。現場部門との密接な連携があれば、具体的な課題を解決するための技術選定や開発が円滑に進みます。IT部門がビジネス面でも成果を出せるようになると、社内での発言力が高まり、さらなるDX推進へとつながる好循環を生み出します。

DXは小さく始める

DXは、有望な領域や効果が見込める部門から「小さく始める」と効果的です。

たとえば、特定の業務にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールを導入し、反復作業を自動化する。これだけでも時間やコストが削減され、成果が見えやすくなります。

成功事例を積み重ねることで、DX推進に対する社内の理解と支持が高まります。

ほかの部門が「うちでも試してみたい」と感じれば、自然にプロジェクトが広がっていきます。失敗が起きても、スケールが小さいため、ダメージが限定的で済みますし、学習効果を得ながら段階的に改善できます。

「早く動いて、失敗しながら学ぶ」姿勢を認める企業文化が、DX推進の土壌を育みます。

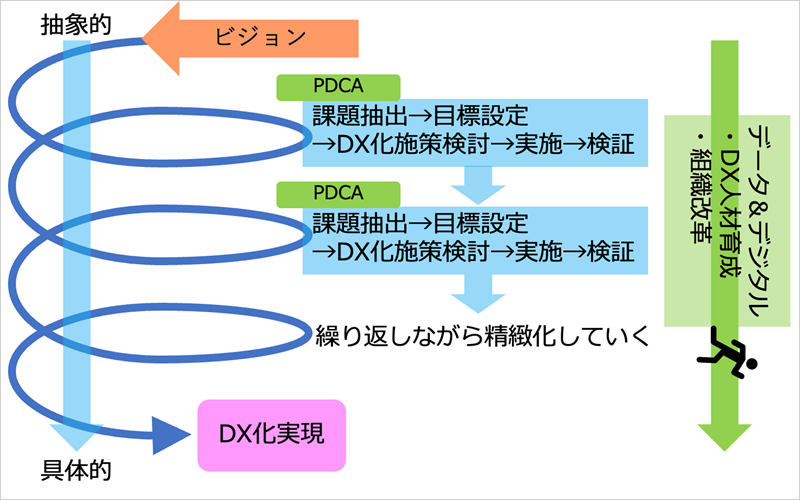

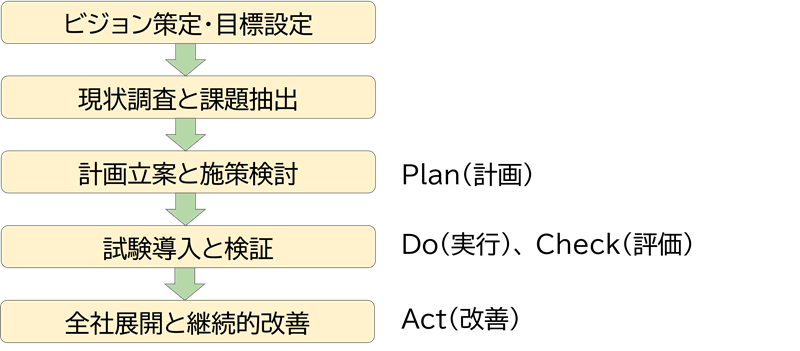

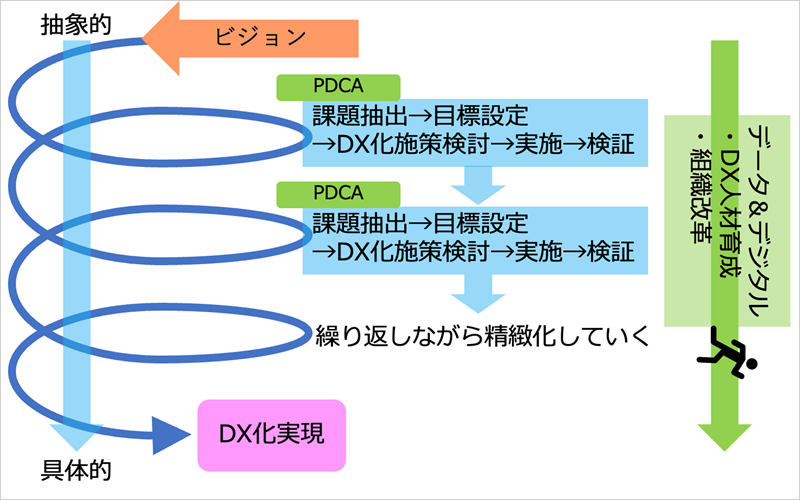

Lesson 10Chapter 4DXの進め方のステップ

ここでは、全社的なDXの進め方を5つのステップに分けて説明します。

- ビジョン策定と目標設定

- 現状調査と課題抽出

- 計画立案と施策検討

- 試験導入と検証

- 全社展開と継続的改善

ステップ3~5は「PDCAサイクル」で進めると良いでしょう。

PDCAサイクル とは、業務やプロジェクトを継続的に改善・管理する手法で、「Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)」の4段階を繰り返します。これにより、効率的かつ効果的に目標達成や問題解決を図ることができます。

Lesson 10Chapter 4.1ステップ1:ビジョン策定と目標設定

最初に、経営層が全社で共有できるビジョンを策定し、そこから具体的な目標を設定します。

DXの目的は、単なる業務効率化だけではなく、既存のビジネスモデルを根本から見直して新たな価値を創造することにあります。そのために、経営者やプロジェクトリーダーがどのような企業像を目指しているのかを明確にする必要があります。

- ビジョンを明確にする

- 数値目標を設定する

- 社内関係者と認識合わせを行なう

ビジョンを明確にする

DXを通じて実現したいゴールを具体化します。

例:

- サービスのオンライン化を推進し、従来の店舗ビジネスを補完する

- 顧客データの分析により、新たな付加価値サービスを提供する

売上やコスト削減だけでなく、企業が中長期的に進みたい方向性も盛り込むと、社内のモチベーションを高めやすくなります。

数値目標を設定する

ビジョンを達成するために、測定可能な指標を設定します。

例:

- オンライン売上比率を3年で50%に引き上げる

- 顧客データ分析によって顧客満足度を15%向上させる

顧客体験や社内プロセスの改善度合いを定量化する方法も検討すると、多角的な成果を捉えられます。

社内関係者と認識合わせを行なう

経営層と各部門長、現場リーダーが同じビジョン・目標を共有できるように認識合わせを行ないます。全社説明会や部門ミーティングを通じて、ビジョンや目標の背景を丁寧に伝えます。

ビジョンが抽象的すぎると現場が自分の仕事との関連をイメージしにくいため、「この部門ではオンラインで新規顧客接点を増やす」といった具体的な施策例を挙げると効果的です。

Lesson 10Chapter 4.2ステップ2:現状調査と課題抽出

ビジョンや目標を策定したら、次に「現状調査」を行ない、ギャップや課題を洗い出します。ここで課題を正確に把握しておくと、無駄な投資を回避できます。

- 既存業務フローとシステムの棚卸し

- 競合や市場の動向調査

- 現在の組織文化やITリテラシーの分析

- 課題の優先順位づけ

既存業務フローとシステムの棚卸し

どの部門がどのような業務を行ない、どのシステムが関係しているのかを整理します。あわせて、現場担当者へのヒアリングを行ない、二重入力やシステムの切り替えなど非効率なプロセスを把握します。

競合や市場の動向調査

競合他社や先進企業の事例を調べることで、自社だけでは思いつかない新たなアイデアや潜在的リスクを認識しやすくなります。

現在の組織文化やITリテラシーの分析

DXは社内文化や風土に大きく影響を受けます。ITツールへの苦手意識が強い場合は、導入時のサポートを手厚くするなど、組織の状況に合わせた対策が必要です。

課題の優先順位づけ

抽出した課題を重要度と緊急度で整理します。すべて同時に取り組むとリソースが分散するため、ビジョンや目標との関係性を踏まえ、着手すべき課題を明確にします。

Lesson 10Chapter 4.3ステップ3:計画立案と施策検討

ステップ3~5はPDCAサイクルで進めると良いでしょう。ステップ3は「計画」(Plan)にあたります。

現状調査で洗い出した課題に対し、具体的な施策を検討し、計画を立案します。現場の意見や技術専門家の知見を取り入れ、効果的な内容に仕上げることがポイントです。

- 施策の優先度とフェーズ分け

- スコープとリスク管理

- 組織体制と役割分担

- 必要なリソースと予算

施策の優先度とフェーズ分け

ステップ2で抽出した課題ごとに行なう施策を具体化します。施策が多い場合は、優先度の高いものから段階的に進めます。

スコープとリスク管理

DXプロジェクトの範囲を明確化し、追加案件が出た際の判断基準を定めます。あわせて、予算オーバーや既存システム連携などのリスク要因を洗い出し、対処策を検討します。

組織体制と役割分担

誰がどの範囲を担当し、最終責任を負うのかを明確にしておきます。情報共有や意思決定の混乱を防ぐため、担当領域を可視化すると効果的です。

必要なリソースと予算

システム導入コストやコンサル費用、教育研修費などを踏まえ、予算の枠や人員を事前に調整します。

Lesson 10Chapter 4.4ステップ4:試験導入と検証

ステップ4はPDCAサイクルの「Do(実行)」と「Check(検証)」にあたります。

計画を立案したら、いきなり全社展開をせずに小規模で試験導入し、有効性や課題を検証します。小さな成功と失敗を積み重ねることで、リスクを最小化できます。

- パイロットプロジェクトの選定

- 検証項目の明確化

- 運用上の課題発見と改良

- 改善策の立案と再試行

- 成功事例の社内共有

パイロットプロジェクトの選定

本格導入前に小規模範囲で試験的に実施します。範囲を限定し、効果がわかりやすい領域からスタートすると、運用面の課題を洗い出しやすいです。

検証項目の明確化

指標や評価方法をあらかじめ設定しておきます。たとえば、チャットボットの導入であれば「対応時間の短縮率」などを測定すると効果検証がしやすくなります。

運用上の課題発見と改良

試験導入中に判明した不具合や使い勝手の問題を改善します。ユーザーからのフィードバックを取り入れ、システム面・運用面を微調整します。

改善策の立案と再試行

課題をもとに改善を加え、再度検証を行ないます。チャットボットの回答精度向上など、必要な改良を積み重ねます。

成功事例の社内共有

パイロットプロジェクトで得られた成功事例は、データや具体的なエピソードを示しながら全社に共有します。小規模でも成果が見えると他部門の協力を得やすくなります。

Lesson 10Chapter 4.5ステップ5:全社展開と継続的改善

ステップはPDCAサイクルの「Act(改善)」にあたります。

試験導入で一定の成果が得られたら、全社展開に移行します。大規模導入に伴う合意形成や継続的な運用体制づくりが重要です。

全社規模のシステム導入と組織連携

主要部門や関連部門へ段階的に導入を拡大します。基幹系システムなどビジネスの根幹に関わる領域では、リスク管理と障害時の対応策を明確にしておくと安心です。

教育・研修の拡充

ITリテラシーに不安のある従業員もスムーズに新システムを使えるよう、研修やオンライン講座を用意します。フォローアップや相談窓口も整備し、運用を定着させます。

効果測定と継続的改善

定期的にKPIをチェックし、期待どおりの成果が上がっているかを検証します。未達の場合は運用方法やシステム構成を見直し、改善策を取り入れます。こうしたサイクルを回し続けることで、DXが企業文化として定着し、新しい技術導入が自然に進む土壌が育ちます。

組織変革とビジネスモデルへの波及

DXが進むと、デジタル技術が企業のコア戦略として組み込まれ、ビジネスモデルそのものを変革する段階に入ります。オンラインサービスの主力化や顧客データ活用による新規事業開発など、DXによる波及効果を管理しながらビジネスを進化させることが重要です。

Lesson 10Chapter 5DX推進に役立つビジネスフレームワーク

ビジネスフレームワーク とは、課題解決や戦略立案、業務改善を体系的に進めるための思考の枠組みやツールです。

複雑な状況を整理し、適切な意思決定を行なうのを助けるために活用できるため、DXを効率的に進めるための道具として非常に有効です。

例を通じて、ビジネスフレームワークの使い方を確認しましょう。

- 業務効率化の手法

- 特性要因図

- パレート図

- 系統図

- PDCAサイクル

- SWOT分析とは

- バリューチェーン分析

Lesson 10Chapter 5.1業務効率化の手法

DXを推進するうえで、取り組みやすいのが業務効率化です。

ここでは「ある組織の残業時間の削減」を例として、問題の原因を特定し、最適な改善策を導くまでの流れを説明します。業務効率化で良く使われるビジネスフレームワークは以下です。

- 特性要因図

- パレート図

- 系統図

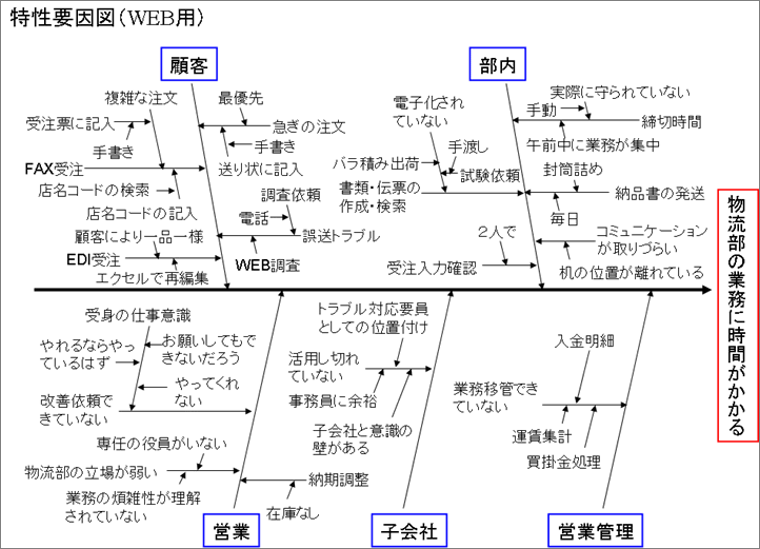

特性要因図: 問題の原因を特定する

問題の原因を特定するには「特性要因図」を使うと便利です。

特性要因図(とくせいよういんず)は、問題がどこから生じているのかを視覚的に整理するためのツールです。

問題を骨格の中心に置き、そこから考えられる原因を枝わかれで書き出していきます。

特性要因図の例

今回の例では、「物流部の業務に時間がかかる」問題について、特性要因図を使用して上記のように要因を洗い出しました。

これにより、どの部門・どのステークホルダーが何に影響を与えているかをひと目で把握できます。問題が起きている箇所を整理し、優先度を判定する際に非常に有効です。

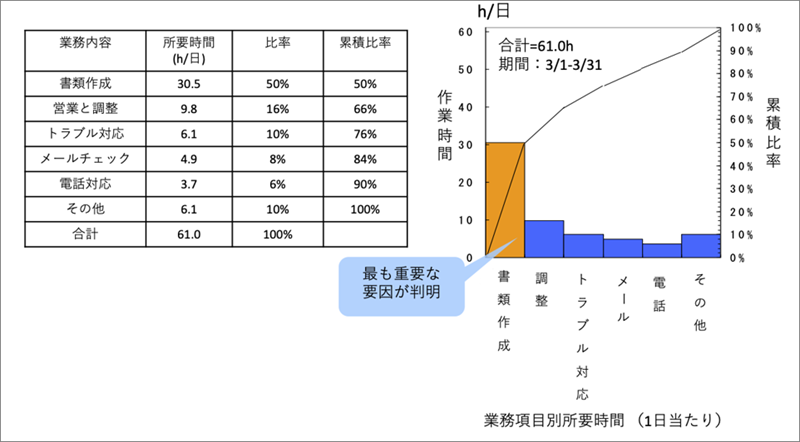

パレート図: 重要度の高い要因を特定する

要因のなかから、重要度の高い要因を特定するには「パレート図」を使用します。

パレート図 は、課題の要素を多い順に並べ、どの要素が全体の大部分を占めているかを見極める手法です。

パレート図の例

パレート図から、「書類作成」が50%、その次に「営業との調整」が16%、「トラブル対応」が10% の割合を占めていることがわかります。累積比率が76%を超えるのは、これら3つの業務までです。つまり、まずは書類作成と調整・トラブル対応に注力することで、全体の時間を大幅に削減できる可能性があります。

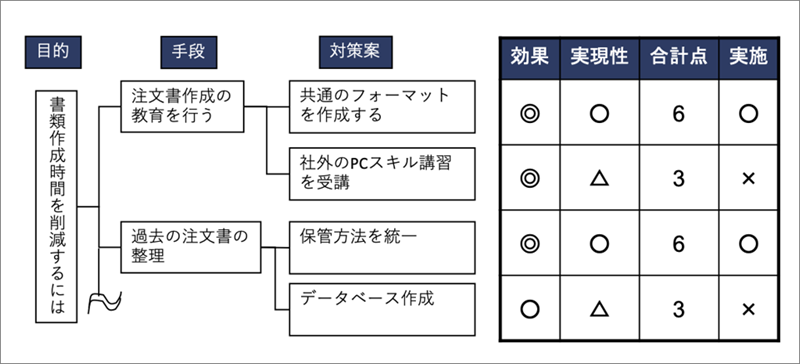

系統図: 改善施策を考える

効果的な改善施策を考えるには「系統図」を使用します。

系統図(けいとうず)とは、ある問題に対する施策を階層的・体系的に整理し、ツリー状に可視化する手法です。

抜け漏れを防ぎながら、改善効果が高い施策を比較検討できて便利です。

系統図の例

このように、対策案に対して「効果、実現性」などの観点で評価し、合計点が高い施策を選定します。

今回の例では、「共通フォーマットの作成」や「過去の注文書の整理」は比較的ハードルが低く、速やかに着手できそうです。一方、社員研修やシステム構築は時間とコストがかかり、導入後の効果が高い反面、準備が欠かせません。

改善効果の確認: 再度パレート図で効果を測定

施策を実行した後は、「改善効果」を定量的に測定することが重要です。再度パレート図を作成し、どの程度作業時間が減ったかを確認します。

- 改善前

- 合計作業時間:61時間

- 書類作成:30.5時間

- 改善後

- 合計作業時間:42.2時間

- 書類作成:18時間

今回の例では、書類作成にかかる時間が大幅に短縮し、全体の業務時間も30%近く削減されました。さらに、書類作成が効率化した結果、担当者がトラブル対応や他業務に割ける時間が増えたことで、業務全般のスピードアップにもつながっています。

Lesson 10Chapter 5.2PDCAサイクル

PDCAサイクル は、プロジェクトや業務改善を継続的に行なうためのフレームワークです。以下の4つの段階を繰り返すことで、計画と実行を定期的に見直し、改善を着実に進められます。DXの進め方のステップでも取り上げましたが、改めて確認しましょう。

- Plan(計画)

- 改善の目標と行動計画を設定します。

- たとえば、DX推進プロジェクトにおいては、新しいシステムの導入範囲や効果測定の指標などを明確にします。

- Do(実行)

- 計画に基づいて、実際のアクションを行ないます。

- 例:RPAツールを導入して事務作業を自動化する、データの可視化ツールを試験的に導入するなど。

- Check(評価)

- 実行結果を数値や観察で評価し、どの程度目標に近づいたかを確認します。

- たとえば、作業時間がどれだけ削減されたか、エラー発生件数が減少したかなどを測定します。

- Act(改善)

- Checkで得られた結果を踏まえ、必要な修正や追加対応を行ないます。

- 計画をブラッシュアップして次のサイクルに反映し、改善を継続します。

PDCAサイクルは、特にDXのように新しい取り組みを行なう場合に有効です。最初から完璧な計画を立てるのは難しくても、ある程度の計画を立てて小規模に実行し、その効果を検証しながら方向修正していく方法が、スピード感のあるDX推進に適しています。

PDCAサイクルの概念図

Lesson 10Chapter 5.3SWOT分析

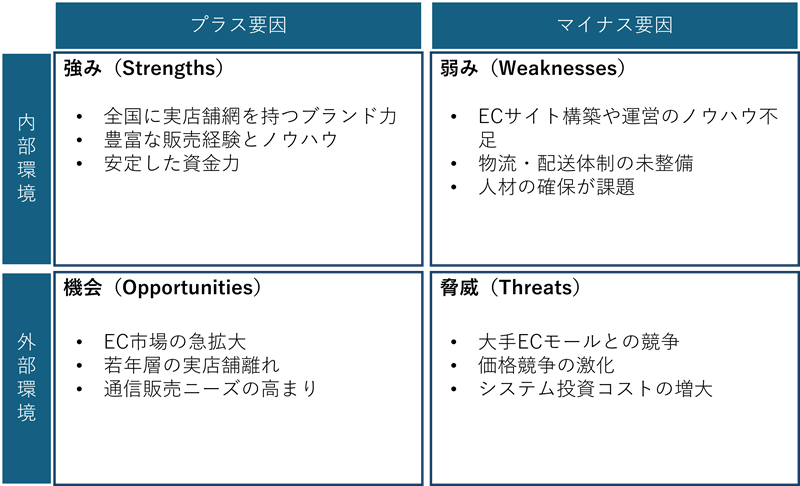

SWOT分析(すうぉっとぶんせき)は、自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を総合的に整理することで、経営戦略の立案や意思決定を行なうためのフレームワークです。

SWOTは、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の頭文字を取ったもので、主に新規事業の立ち上げや新製品開発、事業計画の見直し、経営改善、M&Aなどの場面で用いられます。

DX化にどう役立つか

SWOT分析を活用することで、以下のようにDX推進の方向性を明確にできます。

- 強み(S)の再定義・活用

- たとえば社内に蓄積された豊富なデータやノウハウを「強み」と捉え、AIやクラウドなどの技術と組み合わせることで新しいビジネスモデルやサービスを検討できるようになります。

- 弱み(W)の克服策検討

- DXに必要なITリソースや人材が不足している場合は、外部パートナーとの連携や社員のスキルアップなど具体的な補強策を検討できます。

- 機会(O)の掴み方を明確化

- 急拡大するEC市場や新たなデジタルサービスの波を「機会」として捉え、自社の強みを活かしながら参入や拡大策を立案しやすくなります。

- 脅威(T)への対策立案

- 大手プラットフォーマーとの競合やシステム投資コストの増大などの「脅威」に対して、リスクヘッジのためのテクノロジー導入やコスト削減策を計画できます。

このように、SWOT分析によって自社の内外環境を俯瞰することで、DX推進を含む経営戦略の優先度を整理しやすくなります。

使い方の例

ある小売チェーン企業が、ECサイトの開設によるDX推進を検討しているケースを想定します。SWOT分析の結果は以下の通りです。

- 強み(Strengths)

- 全国に実店舗網を持つブランド力

- 豊富な販売経験とノウハウ

- 安定した資金力

- 弱み(Weaknesses)

- ECサイト構築や運営ノウハウ不足

- 物流・配送体制の未整備

- デジタル人材の確保が課題

- 機会(Opportunities)

- EC市場の急拡大

- 若年層の実店舗離れ

- 通信販売ニーズの高まり

- 脅威(Threats)

- 大手ECモールとの競争激化

- 価格競争の激化

- システム投資コストの増大

このように分析を行ない、以下のような戦略の立案につなげます。

- 強みの活用

- 全国店舗網とブランド力を活かし、店舗とECサイトを連携して顧客体験を向上させる。

- 弱みの補強

- EC運営ノウハウが不足しているため、外部専門家やシステムベンダーとの連携を強化する。

- 機会の活用

- 通信販売ニーズの高まりに乗じて、新規顧客の獲得を目指す。

- 脅威への対策

- 価格競争を避けるため、顧客サービスの差別化や店舗体験の拡充で付加価値を高める。

SWOT分析から具体的な戦略が描ける、という点がメリットです。事業環境を内外から分析し、自社のリソースと照らし合わせることで、実行可能な経営計画が立案できます。

Lesson 10Chapter 5.4バリューチェーン分析

バリューチェーン分析 は、企業が価値を生み出すプロセスを分解し、各活動が競争力や収益性にどのような影響を与えるかを体系的に分析するフレームワークです。

企業全体を主活動5つと支援活動4つの合計9つの価値活動に分け、それぞれの活動で発生するコストや付加価値を洗い出すことで、強みと弱みを明確にし、経営改善や事業戦略の立案に役立てます。

DX推進にどう役立つか

バリューチェーン分析を行なうことで以下のようなポイントを把握し、DX推進の具体的な方向性を明確にできます。

- 改善余地の特定

- 受注・物流、製造工程、マーケティングなど、バリューチェーン上のどの部分に非効率があるかを可視化し、優先的にデジタル技術を導入すべき領域を絞り込めます。

- デジタル技術の導入効果の測定

- それぞれの価値活動でコスト構造や収益構造を把握しておくと、RPAやAIなどを導入した際にどの程度のコスト削減・売上増加が見込めるかを試算しやすくなります。

- 競争力の源泉強化

- バリューチェーン上の強みに対して、デジタル技術を集中的に投入し、差別化や付加価値を高める方法を検討できます。

- 既存システムとの整合性確認

- ERPやSCMなどの基幹システムと各活動の連動を把握しておくことで、新たなシステム導入やクラウド化を円滑に進められます。

使い方の例

製造業A社がコスト削減を目的にバリューチェーン分析を行なったケースを想定します。各活動において、コスト要因や効率性を下記のように洗い出しました。

- 主活動:

- 受注 / 物流

- オンライン受注システムが効率的

- 操作(生産)

- 加工工程で多額のコスト発生

- 出荷

- 自社物流拠点が遠方にあり非効率

- マーケティング

- 広告費が高額

- アフターサービス

- 高品質ながら低コストを維持

- 受注 / 物流

- 支援活動:

- 購買 / 調達

- 部品の長期購買契約により安定確保

- 技術開発

- 新製品開発に多額の投資が必要

- 人的資源管理

- 熟練工の確保が課題

- 企業インフラ

- 老朽化したERPシステムで非効率

- 購買 / 調達

この分析から、以下のような改善策が浮かび上がりました。

- 加工工程の自動化による生産コストの削減

- 物流拠点の最適化や再配置による配送コストの削減

- 広告費の見直し(SNSやデジタル広告への移行)

- ERPシステムのリニューアルによる業務効率向上

また、購買コストや技術開発費は差別化戦略の源泉であるため、大幅な削減は避けるべきだと判断しました。

このようにバリューチェーン分析を行なうことで、企業の強みや弱みを特定し、具体的な改善策を立案できます。収益力や競争力の源泉を明らかにすることができる分析手法です。

Lesson 10Chapter 5.5業務フロー分析とデータマネジメント

企業が日々行なっている各種業務では、多くの部門が連携しながら情報をやり取りし、さまざまなプロセス(流れ)が生じます。

こうした業務プロセスを、分析し、データを軸に可視化・整理することが、企業活動の効率向上と新たな価値創出の土台となります。

ここでは、主なキーワードについて整理します。

業務プロセスとモデリング

業務プロセス とは、企業の目的を達成するために行なわれる一連の活動や作業手順を指します。複数の部署やシステムが連携して業務を進める中で、承認フロー、入力作業、チェック・検証などのステップが繰り返されます。

- モデリング

モデリングは、業務プロセスを図式化・文書化することです。BPMN(Business Process Model and Notation)や UML(Unified Modeling Language)などを用いて表現することで、全員が共通言語でプロセスを理解しやすくなります。 - DFD(Data Flow Diagram)

DFD は、データの流れに着目して業務を表す手法です。プロセス(処理)・データストア・外部とのやり取りなどを図示しながら、データがどのように入力・出力され、どこで加工・変換されるかを把握しやすくなります。モデリング手法の一種として、データ中心の観点で業務を洗い出したい場合に有効です。

業務分析と改善手法

業務分析 は、企業の各種業務フローを可視化し、ムダや重複、ボトルネックを抽出する工程です。定量的なデータと組み合わせて課題を捉えることで、従来は経験則や感覚に頼っていた改善活動を、より客観的な根拠に基づいて進められます。

- BPR(Business Process Reengineering)

BPRは、業務プロセスそのものを抜本的に再設計・再構築する手法です。既存のフローを最適化するのではなく、ゼロベースで業務のあり方を再考して、大幅な効率化やコスト削減、品質向上を実現します。 - BPM(Business Process Management)

BPMは、業務プロセスをモデル化し、継続的に運用・改善する考え方です。ツールを使ってフローを図示し、各ステップの所要時間や担当部署、インプット・アウトプットなどを可視化しながら、定期的にレビューを行ないます。 - RPA(Robotic Process Automation)

RPAは、定型的な事務作業をソフトウェアのロボットに任せる技術です。複数システム間のデータ入力や、メール・Webサイトからの情報収集など、繰り返し作業を自動化できます。

データマネジメント

データマネジメント とは、企業が扱う膨大なデータを効率よく収集・保存・分析し、必要なときに必要な情報を取り出せるよう管理する取り組みです。

従来バラバラに管理されていたデータを集約し、情報のサイロ化を防ぐ企業が増えています。

- ビッグデータ

近年、デジタル化の進展により「Volume(量)、Velocity(速度)、Variety(多様性)」の 3V を中心とした膨大かつ多様なデータが生まれるようになりました。これらを活用して売上分析や顧客行動の可視化を行ない、新たなビジネス機会を創出する取り組みが広がっています。 - データマイニング

ビッグデータを含む大量のデータから、統計手法や機械学習を駆使してパターンや規則性、予測モデルなどを抽出する技術です。顧客の購買傾向を分析してレコメンドを最適化したり、不正検知や需要予測に活用したりすることで、企業活動の精度向上やサービスの差別化につながります。 - BI(Business Intelligence)ツール

BIツールは、リアルタイムや定期的にデータを可視化し、意思決定に役立つ情報を提供する仕組みです。ダッシュボードによって、経営層と現場担当者が同じ指標を参照しながら議論できるため、無駄な会議や報告のやり取りを削減できます。

Lesson 10Chapter 6DX導入のチェックポイント

最後に、DX導入におけるチェックポイントについて整理しましょう。

- 導入前のチェック項目

- 導入中の留意点

- 導入後の検証方法

Lesson 10Chapter 6.1導入前のチェック項目

DX導入前にチェックしておくと良い点は以下です。

- 目的と目標の明確化

- システムやツールの選定基準

- 部門間のコミュニケーション

目的と目標の明確化

まずは、「DX導入の理由」を明確にしましょう。たとえば「業務効率化によるコスト削減」や「顧客体験の向上」が挙げられますが、より具体的に数字や期限を盛り込んだ指標に落とし込むと、プロジェクト全体の進捗管理が行ないやすくなります。

- DX導入の理由を明確化

- 「紙ベースの書類管理に時間がかかりすぎている」「顧客からの問い合わせ対応に多大なコストがかかっている」など、現場での課題を洗い出します。

- 例:半年後に紙の契約書処理を80%削減する、といった形で目標を数値化します。

- 現状業務の分析

- DXを検討する前に、既存の業務フローを「見える化」しておくと効果的です。各工程で何が行なわれているか、どのくらいの時間がかかっているかを把握します。

- 時間やコストのかかるプロセス、もしくは人的ミスが起きやすいプロセスを特定できると、その部分に適切なシステムを導入しやすくなります。

- フローチャートを活用

- プロセス全体を図示し、作業の重複や無駄を可視化することで、優先度の高い課題が明確になります。

- 以下のようなイメージで現在の業務を整理してみるとよいでしょう。

上記のように、書類ベースで複数回の確認が必要なプロセスなら、電子承認システムや電子契約ツールの導入を検討できます。

システムやツールの選定基準

システムやツールの選定は、導入目的や現場の課題に合った形で行なう必要があります。必要な機能や予算、保守体制など、複数の観点から検討を進めましょう。

- 基準設定

- 機能要件:現場で必要な機能が備わっているか。

- 使いやすさ:ITリテラシーのレベルを問わず、操作がシンプルか。

- セキュリティ:データ保護やアクセス制御を適切に行なえるか。

- コスト:導入費用や月額費用、保守・サポート体制のコストバランスを考慮する。

- 連携性:既存システムとの連携や拡張性が確保されているか。

- 予算と人材の確保

- どの程度の費用をかけられるかを明確にしたうえで、計画を策定します。ハードウェア導入費用、サブスクリプション費用、保守費用など、総合的に試算することが大切です。

- 自社に必要なITスキルを持つ人材を確保または育成することも忘れないようにします。外部の専門家やベンダーを活用することも選択肢の1つです。

部門間のコミュニケーション

DXの取り組みは全社的な活動です。部門間のコミュニケーションを円滑にしないと、導入後に混乱や抵抗が生じる可能性もあります。

- 全社的な取り組み

- 大きなプロジェクトであれば、DX推進のための専任チームを設置してもよいでしょう。

- 関係者との定期的なミーティングや情報共有を行ない、役割分担を明確にします。

- 大規模と小規模のテーマ

- 基幹システムの刷新など、大規模テーマは長期的な計画が欠かせません。予算・人材・期間を十分に確保し、段階的に進めることが多いです。

- まずは紙書類のデジタル化といった小規模テーマを先行導入し、短期的な成果を積み上げるやり方も有効です。成功事例が積み重なると、従業員の協力姿勢が高まりやすくなります。

Lesson 10Chapter 6.2DX導入時の留意点

DX導入時は、以下のような点に留意しましょう。

- スケジュール管理

- 従業員への説明と教育

- データとシステムの管理

- セキュリティ対策

スケジュール管理

DXプロジェクトの進行を円滑にするには、「スケジュール管理」が欠かせません。大まかなゴールだけでなく、細かいタスクに分解して進捗を可視化します。

- WBS(Work Breakdown Structure)の活用

- プロジェクト全体をタスクに分解し、担当者や期限を設定します。TrelloやAsanaなどのプロジェクト管理ツールを使うと、タスクのステータスを共有しやすいです。

- 進捗管理のポイント

- 定期的にレビューの場を設け、タスクが遅延していないかを確認します。

- トラブルが発生した場合は、柔軟に計画を修正できる体制を整えます。

従業員への説明と教育

DX導入による業務フローの変更には、従業員の理解と協力が不可欠です。新しいツールの使い方や、従来業務との違いを丁寧に伝えましょう。

- 周知・トレーニング

- マニュアルや動画チュートリアルを作成し、従業員が自学自習できる環境を整えます。

- 研修や説明会も行ない、各部門の担当者からフィードバックを受け取りましょう。

- 現場の意見の反映

- 実際に使う人が抱える細かい課題に対応することで、システム定着率が向上します。

- 早期の段階でユーザー側から要望をヒアリングし、小さな不満を残さないようにすることがポイントです。

データとシステムの管理

DX導入により、これまで以上に多くのデータを扱うようになります。データ管理のルールを明確にし、システム連携も慎重に行ないましょう。

- データの取り扱い方針

- 収集、保存、利用、削除といったライフサイクルを明確にしておく必要があります。

- 特に個人情報を含むデータは、関連する法規(個人情報保護法など)の順守を徹底します。

- クラウドサービスの選定

- クラウド上で扱うデータの機密性や可用性を評価します。

- SLA(サービス品質保証)やセキュリティ基準、障害時のサポート体制などを確認してください。

セキュリティ対策

業務システムのオンライン化に伴い、セキュリティリスク への対策がこれまで以上に重要となります。導入初期から十分な検討を行ない、専門家の協力を得ることも検討しましょう。

- パスワード管理や多要素認証

- 従業員のパスワードルールを強化し、定期的な変更や二段階認証を導入します。

- セキュリティツールの活用

- ウイルス対策ソフト、ファイアウォール、侵入検知システム(IDS/IPS)などを適切に導入します。

- 定期的に外部監査を受け、脆弱性をチェックすることも有効です。

- 従業員のセキュリティ意識

- 人的ミスによる情報漏えいを防ぐため、教育や研修を継続的に行ないます。

- フィッシングメールへの対応手順や業務端末の取り扱いルールを浸透させます。

Lesson 10Chapter 6.3DX導入後の効果検証

DXは、一度導入したら終わりではありません。定量的、定性的な効果検証を行ない、PDCAサイクルで改善を続けることが重要です。

定量的な効果

定量的な効果 として、導入前後の数値指標を比較します。

- 測定可能な指標の設定

- たとえば、導入前後で「事務処理時間が1件あたり30%短縮した」「エラー率が半減した」といった具体的な数字で効果を把握します。

- コスト削減、利益増加率、残業時間削減なども、DX効果を示す代表的な指標です。

- レポートやグラフ化

- 定期的にレポートを作成し、関係者に共有します。グラフやチャートを使うと、一目で成果を確認できます。

定性的な効果

数値化しづらい側面についても、定性的な効果 を測定することで、DXがもたらすメリットを捉えやすくなります。

- 従業員満足度

- アンケート調査や個別のヒアリングを行ない、業務負担が軽減されているか、新しいシステムに対してどのような印象を持っているかを確認します。

- 顧客体験の向上

- 顧客からのフィードバックを収集し、サービス改善につなげます。問い合わせ応対の短縮や、Webフォームの使いやすさなど、多方面から評価します。

PDCAサイクルの活用

効果検証の結果を踏まえ、PDCAサイクル を回して改善を続けることが、DX定着のカギとなります。

- 定期的な見直し

- ステークホルダー全員で成果と課題を共有し、次の施策を検討します。

- 必要であれば、追加のシステム導入や再度の業務フロー見直しも視野に入れましょう。

- 継続的な改善

- DXは一度きりの変革ではなく、継続的に業務を最適化していく取り組みです。

- 小さな課題でも先送りにせず、改善を重ねることで全体の効率が高まります。

Lesson 10Chapter 7まとめ

このレッスンでは、DXの概要と具体的な進め方、組織改革や技術面の課題、効果検証のポイントなどを解説しました。

ビジネスパーソンがDXの概念やプロセスを理解していれば、経営層やエンジニア、現場担当者などとの共通言語を確立し、課題の的確な把握や迅速な意思決定につなげられます。

ぜひ、本レッスンで学んだDXの基本知識や推進方法を踏まえ、新たな価値創出と競争力強化を目指しましょう。

このレッスンで学んだこと

このレッスンで学んだことを振り返り、理解度を確認しましょう。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるIT導入ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな価値を創出する取り組み。

- オンラインショッピング(ECサイト)、サブスクリプション型ビジネス、FinTech、スマートファクトリーなど、さまざまな分野でDXが進展している。

- DXが必要とされる背景として、急速な技術進化、少子高齢化や労働力不足などの人口動態の変化、社会のデジタル化などが挙げられる。

- DXを成功させるポイントは、データ活用による新たなビジネスモデル構築と、組織全体を巻き込む変革の2軸が重要である。

- DX推進に伴う主な課題として、経営層の理解不足、従業員の抵抗、レガシーシステムとの連携、デジタル人材の不足などがある。

- 課題克服のためには、経営層のコミットメントや現場の巻き込み、人材育成、システム統合の計画的実施などが欠かせない。

- DXは小さくはじめて段階的に拡大することで、リスクを最小限に抑えつつ成功事例を積み重ねられる。

- DX導入には、ビジョン策定・現状調査・計画立案・試験導入・全社展開という一連のステップがあり、PDCAサイクルを回して改善を続ける。

- ビジネスフレームワーク(特性要因図、パレート図、PDCA、SWOT分析、バリューチェーン分析など)を活用すると、DXの課題を整理し、具体的な施策を検討しやすい。

- DX導入後は、数値指標(コスト削減率、売上向上率など)だけでなく、従業員満足度や顧客体験など定性的な効果も検証する。

- 継続的な評価と改善を繰り返すことで、DXは企業文化として定着し、さらなる競争力向上と新たなサービス創出につながる。

課題DXの理解度確認

下記の3つの質問に答えてください。「回答フォーマット」をコピーして、コメント欄に記入して提出してください。

- 「DX」とは何を指し、なぜ近年注目されているのか、説明してください。

- DXの本質は「単なるIT導入」とは異なるとされていますが、それはどういう意味か、説明してください。

- DXをスモールスタート(小さく始める)で実施することには、どのような利点があるか、説明してください。

回答フォーマット

1.

2.

3.